일제가 정착시킨 삼베 수의 ..

"수탈 강화하려 풍습 왜곡"

총독부 소속 조선인 김숙당 앞세워

전통 비단 수의 대신 삼베 사용 강조

일제는 '의례준칙'에 담아 확산시켜

상례서 절약한 돈 대구신사 헌납도

관혼상제(冠婚喪祭)를 중시하는 유교 사상 속에서 왕실뿐만 아니라 민간 역시 비단 등으로 수의를 마련해 부모의 시신을 감싸는 것을 ‘효’로 여겼지만, 일제에 의해 ‘죄인’ 등이 입던 삼베 수의로 상례문화가 격하·왜곡된 과정을 설명해 주는 연구다.

최연우 단국대(전통의상학과) 교수가 최근 발표한 ‘현행 삼베수의의 등장 배경 및 확산과정 연구’ 논문에 따르면 삼베 수의는 1925년 숙명여자고등보통학교 교원 김숙당(金淑堂·여)이 쓴 『조선재봉전서(朝鮮裁縫全書)』를 통해 본격 등장한다.

그는 교원이라는 신분을 활용해 현실과 동떨어진 수의를 전면에 내세웠다. 그동안 학계에서는 조선인 김숙당이 왜 삼베 수의 정착에 발벗고 나섰는지 명확히 설명되지 않았는데 과거 조선총독부 직원 신분이 드러난 것이다. 삼베 수의가 일제 잔재라는 연구는 기존에도 있었지만 삼베 수의의 등장 배경과 확산 과정은 최 교수를 통해 이번에 밝혀졌다. 최 교수의 논문은 ㈔한복문화학회의 학술지 『한복문화』 최신호(여름호)에 실렸다.

최 교수에 따르면 우리 민족은 죄인을 상징하는 삼베 수의를 꺼렸다. 임진왜란 때 피란 중인 선조를 문안하지 않았다는 이유로 죄인이 된 성리학자 성혼(成渾·1535~98)은 자신의 유서에 “나는 군부에게 죄를 얻었으니 (중략) 옷은 삼베옷으로 하고 염은 삼베 이불로 하며 (중략) 나의 뜻을 어김이 없도록 하라”고 한 기록이 광해군 일기(3권)에 전해진다. 부모를 여읜 자식은 ‘죄인’이라는 의미로 삼베로 만든 상복을 입었다.

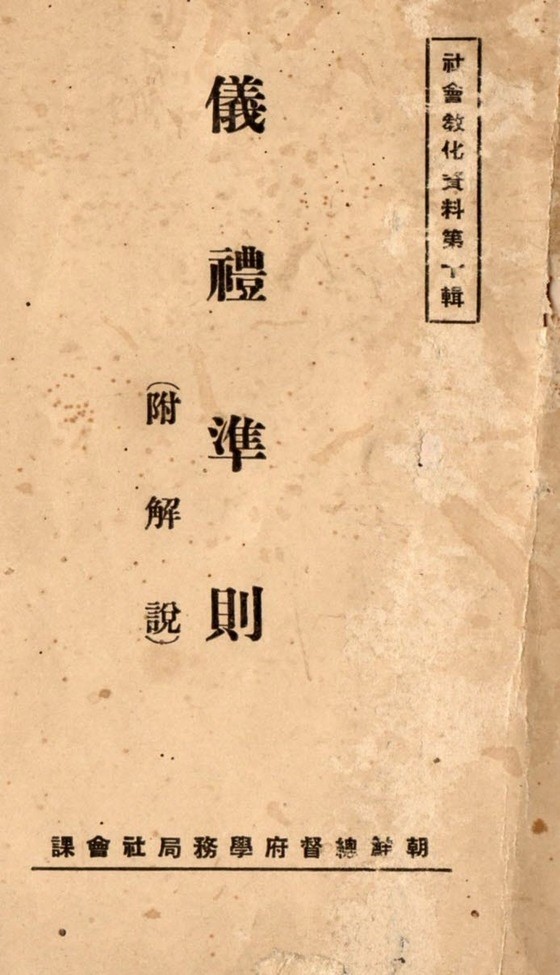

조선총독부는 김숙당이 내세운 삼베 수의를 ‘의례준칙(儀禮準則·1934년)’에 담아 공포, 조선사회 내 정착·확산에 본격적으로 나선다. 김숙당이 친일반민족행위를 한 근거는 전해지지 않지만 결과적으로 의례준칙 속 삼베 수의의 토대를 마련해 준 셈이다. 조선총독부는 공무원 조직을 활용하는 것은 기본이고 각종 단체, 이동 강연회 등 모든 수단을 총동원해 의례준칙 뿌리내리기에 나선다. 삼베 수의는 수탈을 더욱 공고히 하려 한 식민정책의 일환이라는 게 최 교수의 설명이다. 의례준칙 공포 당시 우가키 가즈시게(宇垣一成) 조선총독은 구태의 개선을 내세우고 있지만, 본격적인 전시체제를 앞두고 이뤄져서다. 일제는 공포 2년 후인 1937년 중일전쟁을, 1941년에는 태평양전쟁을 일으킨다.

의례준칙을 통해 식민 조선인의 궁핍한 삶을 개선하려는 게 아닌 절약한 물자를 국방금(물품)으로 헌납하게 하려는 속셈이 깔려 있다는 게 최 교수의 설명이다. 1938년 11월 28일 경북 김천의 상가에서 준칙에 따라 상례를 치른 뒤 절약한 현금을 대구신사(神社)에 헌납한 인물을 알리는 내용의 기사가 일간신문에 실렸다.

최 교수는 14일 중앙일보와의 통화에서 “죄인을 형상화하는 삼베 수의를 보편화해 식민지 조선인들의 정신을 피폐화시켰다”며 “농가 부업으로 장려해 놓고 수익금의 일부를 국방금으로 헌납하게 한 ‘가마니 짜기’처럼 삼베 수의 확산으로 얻은 잉여 자산이나 물자를 수탈하기도 했다. 식민정책의 일환으로 해석할 수 있다”고 말했다.

한편 단국대는 지난해 ‘땅으로 시집가는 날’이라는 전통 수의 전시회를 여는 등 복원사업을 벌이고 있다.

용인=김민욱 기자

[출처] 일제가 정착시킨 삼베 수의 .. "수탈 강화하려 풍습 왜곡"|작성자 그물망

'풍수.수맥 자료' 카테고리의 다른 글

| '어부사시사' 윤선도가 지은 정원, 그 자체로 예술 (0) | 2018.07.31 |

|---|---|

| [김기자의 현장+] 백범 김구 묘역 옆..정기를 끊듯 '북한반공투사위령탑'이 우뚝 (0) | 2018.06.06 |

| 國立顯忠院안의 銅雀陵 이야기 (0) | 2018.03.31 |

| 풍수가 왜 필요할까? (0) | 2018.01.10 |

| 풍수지리로 살펴 본 서울 최고 명당은 ‘○○동’ (0) | 2017.11.09 |